Klimagerechtigkeit

Warum wir unser Verständnis von Wohlstand und Verantwortung neu denken müssen

Einer der der reichsten Menschen Deutschlands, Klaus Michael Kühne, hat mehrere Yachten, diese stoßen im Jahr knapp zehntausend Tonnen CO2 aus. Ein Durchschnittsmensch in Deutschland würde dafür sage und schreibe eintausend (1.000 !) Jahre brauchen. Bei Herrn Kühne besorgen das allein die Yachten.

Da stimmt was nicht!

Wenn wir auch nur annähernd die völkerrechtlich verbindlichen Klimaziele einhalten wollen, müssen wir den Ausstoß an Treibhausgasen budgetieren, das heißt begrenzen. Weil wir die Ziele aber nicht einhalten, spüren wir schon jetzt die Auswirkungen, und die Wissenschaft hat genügend Szenarien, welche die weitere, brisante Zukunft voraussagen.

Jetzt verursachen aber die einen ganz viel von diesen Treibhausgasen, die anderen müssen die Suppe auslöffeln, also stimmt da was ganz gewaltig nicht, oder?

Gremien, Ausschüsse, Sachverständige

Zwei wichtige und kompetente Gruppierungen haben sich mit dem Thema Klimagerechtigkeit auseinandergesetzt, und zwar der Ethikrat und der Sachverständigenrat Umwelt (SRU). Ihre ausführlichenStatements sind hilfreich und erhellend, auch wenn diese beiden Gremien keine gesetzgeberische Kraft haben.

Aber sie liefern wichtige Orientierung: Sie bringen wissenschaftliche Erkenntnisse, moralische Prinzipien und gesellschaftliche Perspektiven in eine gemeinsame Sprache – und schaffen damit eine Grundlage für politische Entscheidungen. Ernst zu nehmen sind sie allemal: Beide Räte spiegeln einen breiten Konsens aus Wissenschaft und Ethik wider, sie sind sehr hochkarätig besetzt. Trotzdem bleiben ihre Empfehlungen oft folgenlos. Warum? Weil einige Parteien in Legislaturperioden denken, auf Umfragen schielen und ungern unpopuläre Wahrheiten aussprechen. Andernfalls werden sie umgehend wieder abgewählt. (Von wem wohl…?)

„In der Bevölkerung gibt es unterschiedliche Einstellungen zu Maßnahmen gegen den Klimawandel, die auch durch den medialen Diskurs beeinflusst werden. Es ist Aufgabe der Klimaethik, Möglichkeiten für verantwortliches politisches wie individuelles Handeln im Umgang mit dem Klimawandel aufzuzeigen, moralisch vertretbare Handlungsoptionen herauszuarbeiten und zu begründen und damit Unsicherheiten zu reduzieren.“

(Ethikrat)

Ein „weiter so“ kann nicht funktionieren.

Wir werden sehen, dass Klimagerechtigkeit nicht ohne Wachstumskritik zu haben ist, ohne ein wie auch immer geartetes „Genug“ also. Suffizienz, wie die Fachleute das nennen. Forderungen nach Suffizienz sind aber äußerst unbequem – sie brechen mit der Wachstumslogik, von der sich kaum eine Partei lösen will oder kann, mit solchen Forderungen verliert man wie gesagt Wahlen.

„Da die gerechtigkeitsethisch geforderte Bewältigung des Klimawandels eine umfassende Transformation auf individueller wie gesellschaftlicher Ebene erforderlich macht, werden sich

Vorstellungen eines guten, gelingenden Lebens in vielerlei Hinsicht nicht in Form aktueller westlicher Konsumpraktiken verwirklichen lassen. Gleichzeitig eröffnet eine solche Transformation neue Chancen.“

(Ethikrat)

Jetzt höre ich sie schon, die Schreihälse. Sie sammeln mit Polemisierungen gegen eine „Verbotspartei“ Stimmen am rechten Rand, sie brüllen „Verzicht“ und „Ideologie“ ins Bierzelt, und sie bedienen die Wutbürger und deren Sehnsucht, dass doch alles so bleiben möge, wie es (nie) war. Make America Great Again…

Gerade deshalb sind solche Gremien wichtig: Sie erinnern daran, dass moralische und ökologische Notwendigkeiten nicht einfach durch Stimmungsbilder ersetzt werden dürfen.

Drei Dimensionen der Gerechtigkeit

Der Deutsche Ethikrat unterscheidet drei Perspektiven:

Innergesellschaftlich: In Deutschland tragen Wohlhabendere mit ihrem ressourcenintensiven Konsum wesentlich mehr zur Krise bei, während Einkommensschwache stärker unter steigenden Preisen und Klimaschäden leiden. Milliardäre lassen grüßen.

International: Der Globale Norden hat seit Beginn der Industrialisierung die Atmosphäre übernutzt. Länder des Südens sind am stärksten betroffen, aber am wenigsten verantwortlich.

Intergenerationell: Heute geborene Kinder werden in einer heißeren Welt leben – mit weniger Spielräumen für eigene Entscheidungen.

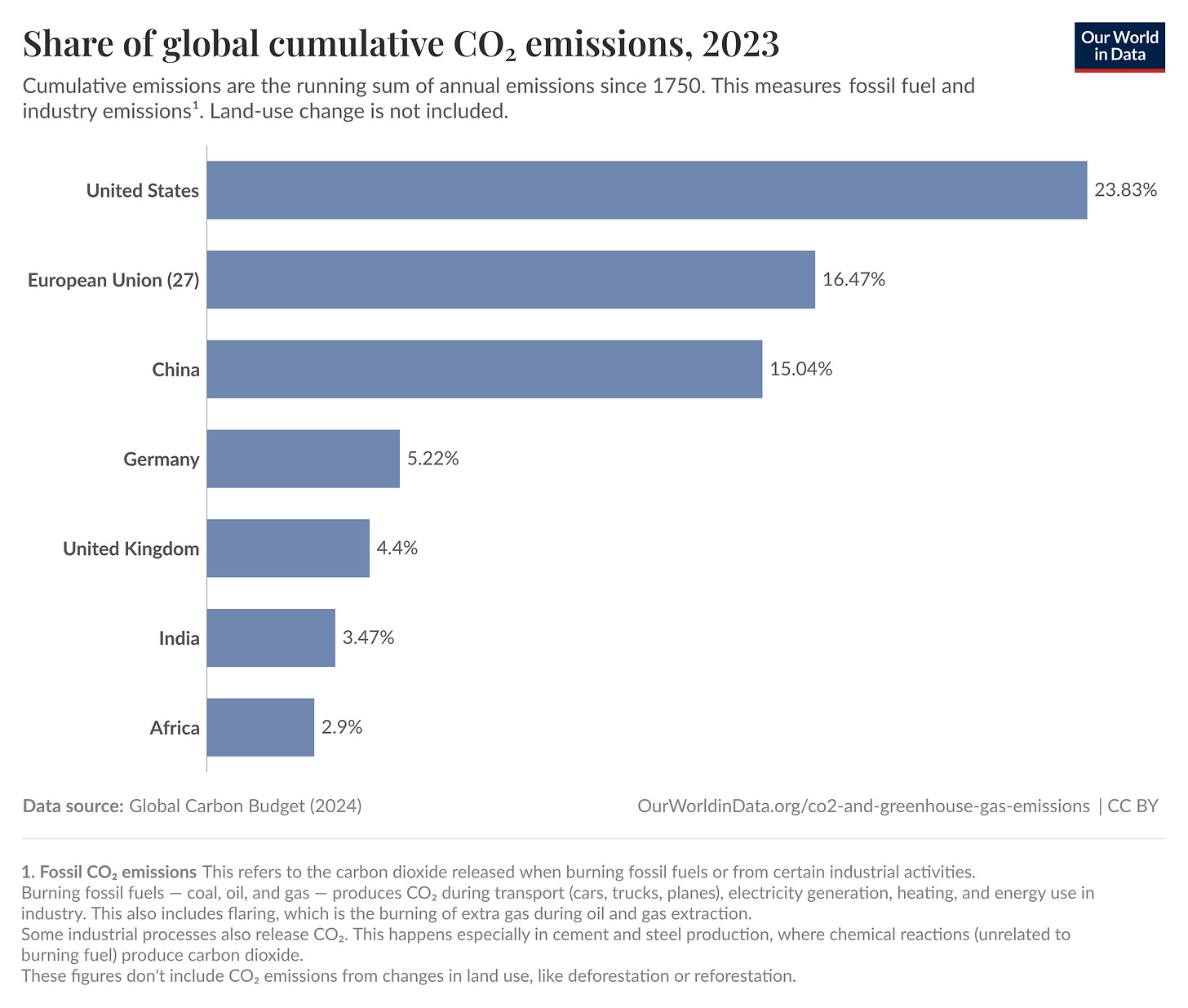

Zur „internationalen Gerechtigkeit“ kann man hier zum Beispiel sehen, welche Anteile die wichtigsten Nationen im Lauf der Zeit beigetragen haben

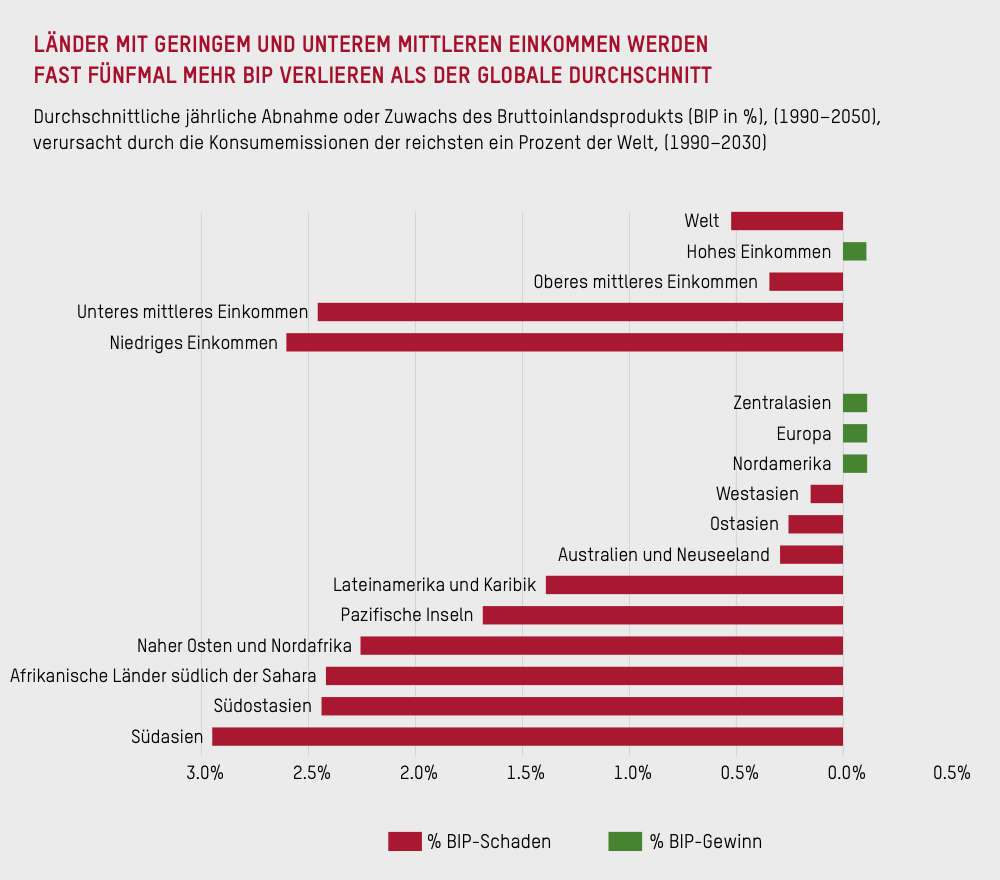

Und so sieht es aus, wenn man die Schäden durch die Klimakatastrophe zuordnet:

Das Prinzip der Schwellenwerte

Spannend ist der Vorschlag des Ethikrats, Mindestschwellen für ein „gelingendes Leben“ festzulegen: sauberes Wasser, Gesundheit, Nahrung, Sicherheit, Mobilität. Wer diese Schwelle noch nicht erreicht hat, muss Vorrang haben – auch beim Zugang zu Ressourcen. Das klingt abstrakt, bedeutet aber praktisch: Kein Recht auf endlose Fernreisen für die einen, solange die anderen nicht einmal Zugang zu Trinkwasser haben.

Suffizienz – die Strategie des Genug

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen spricht wie oben schon beschrieben von Suffizienz: der Kunst, das rechte Maß zu finden. Effizienz („mehr mit weniger“) und Konsistenz („grünerer Konsum“) reichen leider nicht.

Zur Frage, wie aussichtsreich die Hoffnung auf „grünes Wachstum“ ist, habe ich bereits einen Text geschrieben.

Suffizienz also fragt: Wieviel brauchen wir wirklich? Für Wohlhabende kann das „weniger“ bedeuten, für Benachteiligte „mehr“. Und sie macht klar: Es geht nicht nur um individuelle Askese, sondern um politische Rahmenbedingungen, die sparsames Handeln fördern und Übermaß eindämmen .

Was du nicht willst, dass man dir tu…

Gerechtigkeit und Ungleichheit werden oft in einem Atemzug diskutiert. Das ist aber nicht so ganz einfach, denn: Wenn ich mich kräftig anstrenge und dadurch zum Beispiel mehr habe als ein anderer, der sich eben nicht so anstrengt, dann würde mich dessen Forderung nach Ausgleich ärgern. Gerechtigkeit und Gleichheit sind also zwei sehr unterschiedliche Paar Stiefel.

Persönlicher Ärger ist keine besonders hilfreichen Kategorien, vielleicht kommen wir mit ein paar der wichtigsten gerechtigkeitsphilosophischen Paradigmen weiter:

Kant würde zum Beispiel sagen, ein Lebensstil, den nicht alle führen könnten, taugt nicht als allgemeines Gesetz.

Die Tugendethik betont Mäßigung – Luxus ohne Rücksicht, also der Lebensstil der meisten Industrienationen, ist das Gegenteil.

Der Utilitarismus fordert, Folgen für alle Betroffenen mitzudenken – auch für künftige Generationen.

Das alles sind keineswegs nur ein paar philosophische Spinnereien, sondern das sind Grundpfeiler der Orientierung, wo immer Menschen zusammenleben. Das kann man auch im Grundgesetz nachlesen, es definiert entsprechende Grenzen: Artikel 20a verpflichtet den Staat zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen – für heute und für morgen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem wegweisenden Urteil von 2021 noch einmal nachdrücklich genau darauf hingewiesen.

Vom SRU wird das auf die Menschenwürde bezogen:

„Dass Menschen in extrem unterschiedlichem Maß zu den ökologischen Krisen beitragen und von ihnen betroffen sind, zudem in sehr unterschiedlichem Ausmaß Zugang zu wichtigen Umweltressourcen haben, steht in eklatantem Widerspruch zum Recht aller Menschen auf ein Leben in Würde.“

Übrigens: Auch der internationale Gerichtshof in Den Haag hat kürzlich ein ausführliches Gutachten vorgestellt, in welchem ebenfalls die Menschenwürde als oberstes Kriterium zur Klimagerechtigkeit benannt wird.

Den Widerspruch dazu beschreibt Friederike Otto in ihrem Buch „Klima-UN-Gerechtigkeit. Was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat“ sehr drastisch, wenn sie über den Erdölkonzern Saudi Aramco berichtet, eine der reichsten Firmen der Welt:

„Wir belohnen einen Konzern, der unausweichlich den Klimawandel befördert und zu noch mehr Toten, noch mehr verlorenen Lebensgrundlagen, noch stärkeren Schäden für Mensch und Natur führt. Wir bestätigen ein Businesmodell, das nicht mehr existieren dürfte, wenn wir wirklich an die Menschenrechte als die alles überragende Geschichte glauben würden.“

Ein neues Wohlstandsverständnis

Das Wachstumsmodell, das unseren Wohlstand aufgebaut hat, hat längst einige planetare Grenzen überschritten. Sowohl Ethikrat als auch SRU fordern, den Wohlstand jenseits von BIP und Konsumrausch zu denken. Wohlfahrt könnte heißen: gesunde Luft, Zeit füreinander, stabile Ökosysteme. „Beziehungswohlstand“ statt immer mehr Zeug. Naiv?

Trotzdem…

Natürlich: Suffizienzpolitik klingt für viele gleich nach Ökodiktatur. Aber die Debatte ist unausweichlich. Denn weniger Konsum kann auch mehr Lebensqualität bedeuten: weniger Stress, gesündere Ernährung, mehr Gemeinschaft. Die Frage ist nicht, ob wir uns verändern – sondern wie gerecht wir es tun. Per Design oder per Desaster - das ist die Frage. Ich weiß, dass wir Lichtjahre von der Design-Variante entfernt sind, die politischen Krisen, die Kriege, die Verteilungskämpfe, und die vielen Betonköpfe stehen im Weg.

Trotzdem…

Klimagerechtigkeit ist also mehr als ein politisches Detail. Sie ist tatsächlich Teil eines Zivilisationsprojekts: eine demokratisch-ökologische Gesellschaft, die Handlungsspielräume wahrt, ohne die Erde zu ruinieren. Das ist furchtbar unbequem, weil es alte Gewissheiten sprengt und scheinbar unüberwindbare Hürden bereit hält.

Trotzdem…

Zusammenfassung – Merkpunkte für Diskussionen

Ungleichheit im Zentrum: Wohlhabende und reiche Länder tragen die größte Verantwortung, arme Menschen und Länder leiden am stärksten.

Schwellenwerte sichern: Grundbedürfnisse wie Wasser, Gesundheit und Sicherheit dürfen für niemanden unterschritten werden.

Suffizienz statt „immer mehr“: Technik allein reicht nicht – wir müssen fragen: Wie viel ist genug?

Freiheit hat Grenzen: Niemand darf Freiheit so ausleben, dass andere (oder kommende Generationen) darunter leiden.

Politische Aufgabe: Suffizienz ist kein privates Hobby, sondern erfordert klare Regeln, faire Verteilung und Rahmenbedingungen.

Neue Wohlstandsdefinition: Wohlfahrt sollte sich nicht nur am BIP messen, sondern an Gesundheit, Beziehungen, intakter Umwelt.

Wichtige links:

Ethikrat: Stellungnahme zur Klimagerechtigkeit