Climate Fiction

Können Geschichten die Klimakrise bremsen?

Die nüchternen Fakten der Klimaforschung können uns gelegentlich wie kalte Datenlawinen überrollen. 1,5 Grad, Kipppunkte, ppm-Konzentrationen von CO₂, Temperaturkurven etc..

Die Lage ist ernst – aber ganz offensichtlich reichen Fakten nicht aus, um Menschen ausreichend zu bewegen.

Einer der großen Klimaforscher hat einmal verzweifelt angemerkt, die Wissenschaft könne nicht noch lauter Alarm schlagen, ihre Warnungen seien längst formuliert. Vielleicht sei es nun an der Kunst, die Herzen zu erreichen, wo der Verstand schon längst Bescheid weiß. Musik, Malerei, Ästhetik, oder eben auch die Literatur.

Damit sind wir bei einem relativ neuen literarischen Genre: Climate Fiction – oder kurz CliFi. Romane, die Klimakrisen fühlbar machen. Geschichten, in denen Wissenschaft, Emotion und Fantasie verschmelzen.

Geschichten statt Zahlen

Die Wissenschaft sagt uns: So ist es.

Die Literatur fragt uns: Wie fühlt sich das an?

Diese einfache Verschiebung verändert vieles. Denn während Berichte und Studien den Verstand adressieren, schafft gute Literatur Empathie, Nähe, Resonanz.

Aber sie begibt sich dabei auf eine Gratwanderung. Zu viel Faktenwissen – und die Geschichte kippt ins Didaktische. Zu viel Atmosphäre – und das eigentliche Thema droht zu verschwimmen. Wie also erzählt man vom Klima, ohne belehrend zu wirken? Wie verbindet man Aktivismus und Erzählkunst?

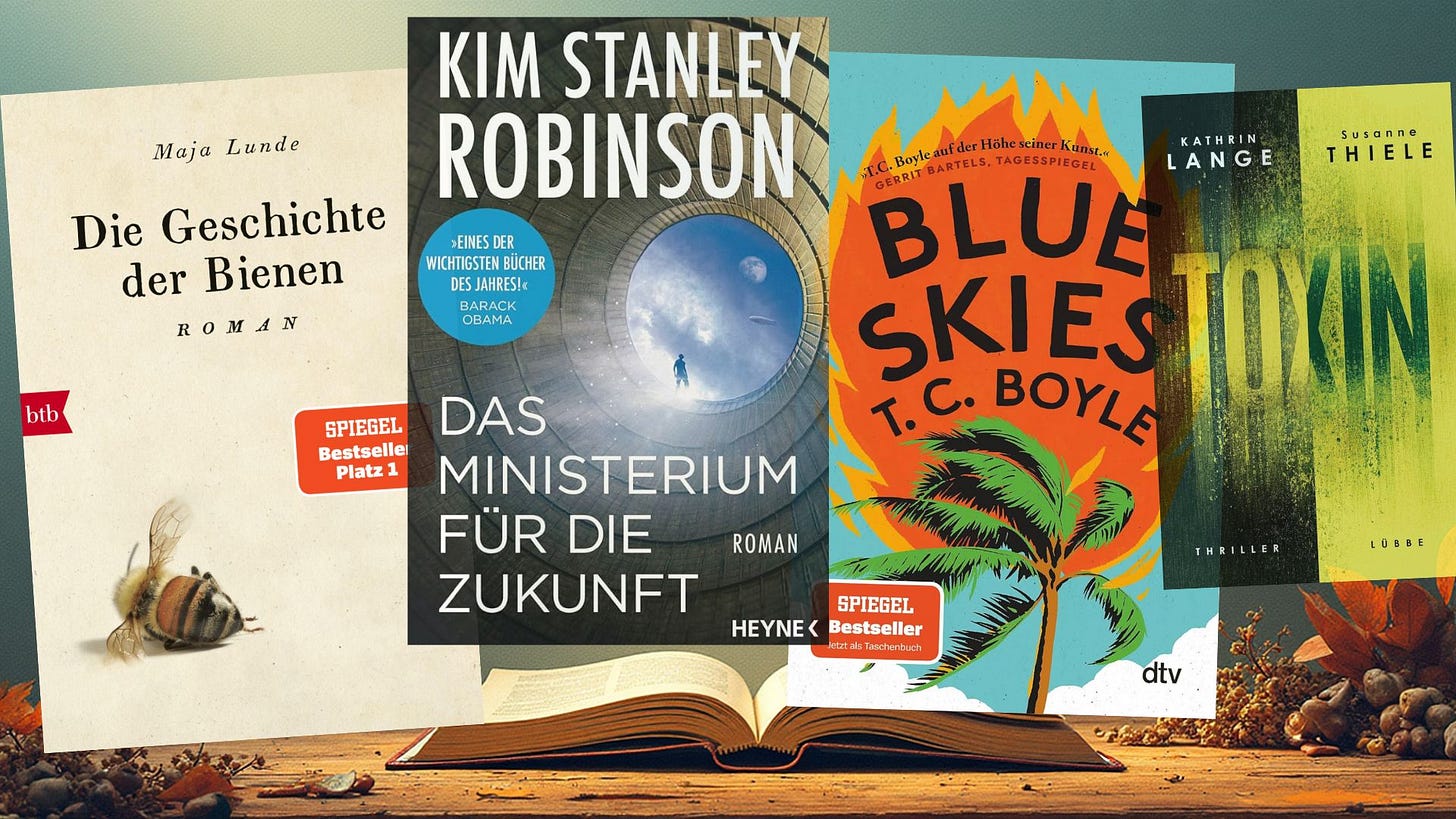

Die folgenden vier Romane versuchen genau das – auf sehr unterschiedliche Weise.

Kim Stanley Robinson: Das Ministerium für die Zukunft

„Frank zog ein weißes Hemd an und hatte es ein paar Sekunden später schon wieder durchgeschwitzt. Er trat hinaus auf die Straße. Dröhnende Generatoren pumpten Abgase in die überhitzte Luft. [...] Das Wiedereinsaugen der Luft war, als würde man in einem Hochofen atmen.“

Diese Szene steht ziemlich am Anfang von Kim Stanley Robinsons monumentalem Roman. Eine Hitzewelle in Indien, Hunderttausende Tote – und mittendrin ein Überlebender, der später zum Getriebenen der Geschichte wird.

Robinson verbindet wissenschaftliche Genauigkeit mit einer enormen erzählerischen Wucht. Sein Stil ist dokumentarisch, manchmal fast trocken – und gerade dadurch glaubwürdig. Der Roman entwickelt sich zu einem politischen Thriller, in dem ein UN-Gremium („Das Ministerium für die Zukunft“) die Interessen künftiger Generationen vertritt.

Mich hat dieses Buch ziemlich „erwischt“,weil es nicht nur dystopische Drohungen beinhaltet, sondern auch durchaus an manchen Stellen zumindest denkbare Lösungswege (mit all ihren Schwierigkeiten) aufzeigt. Es wurde nicht umsonst von Barack Obama wärmstens empfohlen, es ist DER Klassiker in der Szene.

Hier zeigt sich die Stärke der Climate Fiction: Sie übersetzt abstrakte Systeme in menschliche Erfahrung. Sie lässt uns spüren, was sonst nur in Kurven und Daten steckt.

Und doch ist Robinsons Buch auch ein Balanceakt. Es will belehren, ohne zu predigen; informieren, ohne zu ermüden. Manchmal gelingt das brillant – manchmal spürt man das Gewicht des Aktivismus.

Maja Lunde: Die Geschichte der Bienen

„Das kleine Plastikgefäß war gefüllt mit dem luftigen, leichten Gold der Pollen [...] Jede einzelne Blüte sollte mit dem kleinen Pinsel bestäubt werden, der aus eigens zu diesem Zweck erforschten Hühnerfedern hergestellt worden war.“

Bei Lunde ist alles stiller, zarter. Sie erzählt aus drei Jahrhunderten: von einem Imker im 19. Jahrhundert, einem Forscher in der Gegenwart, einer Arbeiterin in einer dystopischen Zukunft.

Hier ist der Klimawandel keine Katastrophe mit einem Knall, sondern ein schleichender Verlust. Die Zärtlichkeit des Zitats spiegelt, was Lunde ausmacht: eine tiefe Melancholie für das, was verschwindet.

Ihr Roman vermittelt Wissen – etwa über die Bestäubung, die Abhängigkeit der Landwirtschaft, das fragile Gleichgewicht der Ökosysteme – aber auf poetische Weise. Sie zeigt, wie Fakten in Gefühle übersetzt werden können, ohne an Präzision zu verlieren.

Vielleicht liegt darin der Schlüssel: Wer Klima erzählt, muss nicht „belehren“, sondern erleben lassen. Das kann Maja Lunde hervorragend, nicht nur in diesem Roman, sondern auch in den folgenden drei Büchern ihres „Klimaquartetts“.

Zwischen Dystopie und Utopie

Oft wird Climate Fiction mit Dystopie gleichgesetzt – brennende Wälder, überflutete Städte, zerfallende Gesellschaften. Und ja, viele Romane arbeiten mit diesen Bildern, weil sie erschüttern wollen.

Aber das Genre wandelt sich. Robinson selbst spricht wie oben angemerkt von „realistischer Hoffnung“. Zwischen den Katastrophen blitzen immer wieder Szenen des Zusammenhalts auf. Auch in Lunde steckt, bei allem Verlust, ein Funken Hoffnung, dass die Verbindung zwischen Mensch und Natur wiederhergestellt werden kann.

Daneben entstehen neue Richtungen wie Solarpunk, die positive Zukunftsentwürfe erzählen: Städte mit grüner Energie, Gemeinschaften jenseits des Wachstumsdogmas. Literatur als Labor für Möglichkeitsräume, aber auch jede Menge andere Formen der Kommunikation, zum Beispiel die Videokunst von Jan Kamensky.

T.C. Boyle: Blue Skies

„Drinnen war es wahrscheinlich noch wärmer als draußen, aber wenigstens war man nicht in der Sonne, die [...] unsichtbare Wände um sie errichtete. Es war Herbst, Hurrikan-Saison, [...] und die Luft so feucht und drückend, dass es einem vorkam, als würde man sich in einem schultertiefen Fluss bewegen.“

Boyle schreibt mit einer anderen Temperatur – im wahrsten Sinn des Wortes. In Blue Skies begleitet er eine kalifornische Familie, deren Alltag im Klimachaos langsam zerfällt: Insektenplagen, Überschwemmungen, absurde Lifestyle-Versuche.

Sein Ton ist sarkastisch und bissig. Er verspottet die Selbsttäuschungen einer Generation, die glaubt, das Klima mit schicken Gadgets und Optimismus überlisten zu können.

Hier wird Climate Fiction fast schon zur Satire – zur schonungslosen Diagnose menschlicher Verdrängung. Boyles Humor ist scharf, aber nie belehrend. Gerade dadurch wirkt er. Seine Figuren sind nicht Helden, sondern Spiegel.

Er verkörpert das andere Ende der Skala: Nicht der erhobene Zeigefinger, sondern der entlarvende Witz.

Kathrin Lange & Susanne Thiele: Toxin

„Das Camp, das sogenannte Permafrosttunnel-Projekt, gehörte zu einer groß angelegten Forschungsinitiative [...] Seitdem die Warnungen des Weltklimarates von Jahr zu Jahr alarmierender geworden waren, wurde der Ort von mehr und mehr Klimaforschern aus aller Welt besucht.“

In Toxin treffen Thriller-Spannung und wissenschaftlicher Realismus aufeinander. Es geht um das Auftauen des Permafrosts – und um die Gefahr, dass uralte Krankheitserreger freigesetzt werden.

Hier ist der Klimawandel nicht Hintergrund, sondern Auslöser. Der Roman bedient sich der Mechanismen des Wissenschaftsthrillers – und bringt damit komplexe Klimathemen in ein populäres Format.

Lange und Thiele, die starke Hintergründe in der Wissenschafts-kommunikation haben, zeigen, wie eng Klima und Biosicherheit verflochten sind. Ihr Stil ist weniger poetisch als bei Lunde, weniger ironisch als bei Boyle, aber gerade darin liegt seine Stärke: Er vermittelt Wissen über reale Risiken, ohne auf Fachsprache zu bestehen. Ich bin kein typischer Thriller-Leser, aber dieser hat mich gepackt und tatsächlich auch unterhalten, auch wenn dieser Begriff in diesem Zusammenhang etwas deplatziert klingt.

Erzählkunst und Aktivismus

Alle vier Bücher bewegen sich entlang derselben Linie: Sie wollen berühren – und zugleich aufklären. Doch wann kippt die Balance? Wann wird Kunst zu Agitation, wann wird Engagement zur Ästhetik?

Vielleicht ist das die eigentliche Gratwanderung der Climate Fiction, zwischen Neutralität und Mission.

Manche AutorInnen lösen das durch Humor, andere durch poetische Distanz. Wieder andere – wie Robinson – durch moralischen Ernst. Gemeinsam ist ihnen, dass sie versuchen, LeserInnen nicht nur zum Nachdenken, sondern zum Fühlen zu bringen. Denn erst daraus entsteht Handlungsbereitschaft.

Was bewirkt Climate Fiction?

Romane werden den CO₂-Ausstoß nicht senken. Aber sie können etwas anderes: Sie können Vorstellungen verändern.

Sie machen sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt.

Sie schaffen emotionale Nähe zu globalen Prozessen.

Sie übersetzen Wissen in Bilder und Schicksale.

Und sie entwerfen Zukünfte, in denen Hoffnung nicht naiv, sondern notwendig ist.

Man könnte allerdings auch vermuten, dass Menschen, die überhaupt lesen, und zwar auch noch Bücher, ganze, lange Bücher, dass diese Menschen von vornherein zur Blase der Aufgeklärten, der Klimabewussten gehören. Und dass andererseits diejenigen, die am liebsten den Kopf weiter in den Sand stecken, die lieber Beschwichtigungen und Ausreden hören wollen, dann - wenn überhaupt - andere Bücher zur Hand nehmen.

Das Motto muss hier wieder einmal heissen: Trotzdem!

Markt und Resonanz

Am Literaturmarkt wächst das Genre spürbar. Maja Lunde wurde millionenfach gelesen, Robinson weltweit diskutiert, Boyle wird sowieso praktisch immer von Feuilletons gefeiert, Toxin erreichte neue Leserschichten im Spannungsbereich.

Universitäten bieten Seminare zu Climate Fiction an, Netzwerke sammeln Forschung und Rezensionen, das Feuilleton spricht von einer „neuen ökologischen Erzählhaltung“. Und die „Climate Fiction Writers Europe“ sind auf der Frankfurter Buchmesse vertreten.

Noch ist das beileibe kein Massenphänomen – aber es bewegt sich. Denn Climate Fiction könnte schaffen, was politische Kommunikation oft nicht schafft: eine emotionale Verbindung zu einem abstrakten Thema.

Warum wir Geschichten brauchen

Vielleicht liegt in der Literatur das, was der Wissenschaft fehlt – nicht die Wahrheit, sondern die Verbindung.

Wenn ich an meine Enkelkinder denke, wünsche ich mir, dass sie nicht nur von Katastrophen lesen, sondern auch von Möglichkeiten, diese zu verhindern. Dass sie in Geschichten Bilder finden, die Mut machen.

Climate Fiction kann uns zeigen, dass die Zukunft nicht feststeht. Sie ist erzählbar – und damit veränderbar.

💡 Takeaways

Climate Fiction ist ein wachsendes Genre zwischen Kunst und Aktivismus.

Sie übersetzt Klimawissen in Emotion – und macht abstrakte Bedrohungen greifbar.

Die Spannweite reicht von poetischer Trauer (Lunde) über politische Vision (Robinson) bis zu Ironie (Boyle) und Thriller-Spannung (Lange/Thiele).

Das zentrale Risiko bleibt: zu belehrend oder zu harmlos zu werden.

Gute Climate Fiction öffnet Räume der Empathie – und damit vielleicht auch Wege zum Handeln.

Danke, Peter. Für die Nennung von TOXIN in einer Reihe mit den ganz großen Vorbildern. Aber vor allem für deine Gedanken zum Thema Climate Fiction. Ich freue mich schon sehr auf den weiteren Austausch und unser Podcast-Gespräch demnächst.

Peter, da wagst du dich in schwierige Zonen, die nicht einfach begreifbar sind.

Mich erinnert es an

die mühevollen Versuche, Kommunikation glücken zu lassen. Das was nicht bewusst ist, bleibt schwer greifbar und ist gleichzeitig so mächtig. Da leisten die von dir zitierten AutorInnen wertvolle und komplizierte Arbeit.

Danke für die Recherche!